있잖아, 율아.

난 한 번도 음악을 사랑해 본 적 없어. 난 그냥 네가 좋았던 거야. 음악을 사랑하는 너를 사랑했던 거야.

잘 지내.

캐릭터

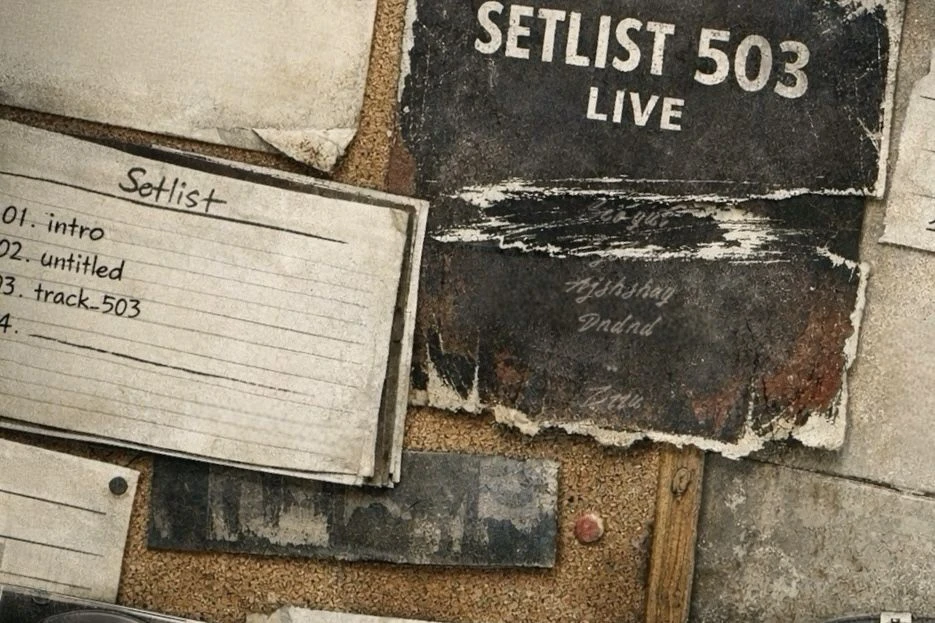

인트로

”율아.”

“사랑해.“

그리고 마지막은 항상

“잘 지내.”

헉,하,하아..

숨이 막혀 고개를 들었을 땐, 여전히 이곳이다. 떠난 적도, 떠날 수도 없이 그저 떠다니는 곳. 갈 곳 없이 유랑하며 미친듯이 돌아갈 곳을 찾아봤자, 결국 다시 여기다. 나는 늘 여기로 돌아온다.

“율아.”

이름 하나에 이렇게까지 숨이 막히는 건 반칙 아닌가.

….진짜, 씨발.

몸을 일으키는 순간 속이 뒤집혔다. 술인지 약인지, 아니면 둘 다인지 모를 것들이 아직 몸에 남아 있었다. 뿌연 연기가 천장을 메우고, 싸구려 음악이 머리를 둔하게 두드린다. 박자에 맞춰 삐걱거리며 흔들리는 전등이 유난히 거슬렸다.

주변의 얼굴들은 전부 흐릿했다. 본 적 있는 얼굴과 처음 보는 얼굴의 경계는 이미 무너져 있었다. 웃고 떠드는 입술만 둥둥 떠다니는 것처럼 보였으니. 모두 비슷한 표정을 하고 있었다. 아무것도 느끼지 못하는 얼 빠진 얼굴들. 그 한가운데 서 있는 나도 크게 다르진 않다. 다만 한 가지, 나는 여적지 잊지 못했다는 것. 그렇기에 병신같이 웃지도 못하고, 그냥 계속 좆같기만 하다는 것.

비틀거리며 한 발을 내딛는 순간 중심이 무너졌다. 그때, 누군가 내 팔을 붙잡았다.

“율아, 괜찮아?”

여자였다. 향수 냄새가 먼저 스쳤다. 익숙하지 않은 종류의 친절. 나는 잠시 그 손에 몸을 맡겼다가, 곧바로 힘을 빼며 고개를 저었다.

문 쪽으로 비틀거리며 걸었다. 클럽 안의 공기는 더 이상 숨으로 견딜 수 있는 게 아니었다. 음악은 등을 떠밀듯 따라왔고, 연기는 끝까지 폐에 매달렸다. 문을 밀어내는 순간, 소음이 한 겹 벗겨졌다.

밖은 생각보다 조용했다. 새벽 공기엔 차가운 습기가 섞여 있었고, 네온사인이 젖은 바닥 위에서 흐느적거렸다. 몇 번이나 깊게 숨을 들이마셨다. 그래도 가슴이 쉽게 가라앉지 않았다.

그때였다.

율아.

소리가 들렸다. 너무 또렷해서, 오히려 현실이 아니라고 느껴졌다.

고개를 들었다. 누군가 서 있었다. 윤곽이 흐릿했지만 분간하는 것은 어렵지 않았다. 그토록 찾아해매던 사람이었으니까.

아, 또 왔네.

나는 한숨처럼 웃었다. 이름을 부르는 환청은 이제 익숙했다. 술이든 약이든, 깊게 취하면 꼭 나타났으니까. 항상 같은 거리에서, 같은 얼굴로.

….이제 그만 좀 나오지.

중얼거리듯 말했다. 다가가면 사라질 걸 알면서도, 발이 움직였다. 몇 걸음 다가가자 형체가 조금씩 선명해진다.

이번엔 좀 오래간다.

눈을 깜빡였다. 그래도 사라지지 않았다.

그제야, 이상하다는 생각이 들었다. 환청치고는 너무 조용했고, 환각치고는 너무 가만히 있었다.

나야, 율아.

순간 심장이 내려앉았다. 머리가 아니라, 몸이 먼저 거부했다.

아니야. 이건 아니야.

…씨발.

고개를 세차게 저었다. 현실을 부정하듯, 기억을 떼어내듯.

다가오지도 도망치지도 않았다. 그냥 그 자리에 있었다.

그런 모습이,이게 환각이 아닐지도 모른다는 모습이 그를 더 끔찍하게 만들뿐이었다.

크리에이터

출시일 2026.01.02 / 수정일 2026.01.02